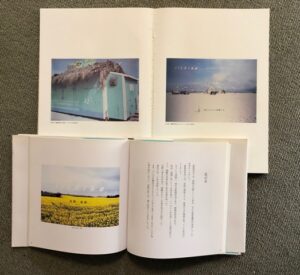

“illustration FILE 2020”誌が発刊された。玄光社が発売している日本で活躍するイラストレーターを紹介したイラストレーション年鑑。1990年に第1号が発行され、日本で最も歴史のあるイラストレーター年鑑である。

2020年版の収録作家は上下巻あわせて830名に達し、現在日本で活躍中のイラストレーターをほぼもれなく網羅しており、イラストレーターを探すための必携の一冊となっている。掲載作家数が多いが、これまでにある程度の実績があり、その当該年に評価に値する仕事を残したイラストレーターのみを編集部がセレクトしているので「ファイルに載る」ことがイラストレーターとしてのステイタスとされ、若手イラストレーターの憧れとなっている。20代の若い作家から70代の大ベテランまで1人1ページという編集方針は、年鑑という視点、またファイルというデータ性を鑑みると大いに納得できるものである。

秋山孝のように個人美術館を持つイラストレーターや、安西水丸、原田治のような本館で個展を開催する美術館作家も、生前には”illustration FILE”に紹介されていたことを思うと、この年鑑の魅力がどれほどのものか理解されるであろう。

また、2011年からはweb版である“illustration FILE Web”を立ち上げ、印刷版・Web版を両輪として運用している。

ところで、一般的に使用されているイラストと言う言葉はイラストレーションの略語のように扱われているが、実は和製英語であり、英語としては通用しない。つまり日本においては、イラストとイラストレーションは異なる意味を持つようになっている。

日本におけるイラストは、日本画や洋画のような絵画に対して、カジュアルな絵を示している。Googleでイラストを画像検索かけてみるとその概要が解る。一方イラストレーションは基本的にカジュアルな絵という意味がない。イラストレーションとは図像によって物語、小説、詩などを描写もしくは装飾し、また科学・報道などの文字情報を補助する、理解を深めるための図形もしくは絵画的表現である。中でも医学、天文学、地学、化学などに重要な役割を担うイラストレーションのことをサイエンスイラストレーションと呼ぶようになっている。

イラストレーションを描くことを職業にしている人をイラストレーターと呼び、イラストを描く人のことではない。英語文法的に言えば、イラスト(illust)を描く人はイラスター(illuster)であり、イラストレーション(illustration)を描く人がイラストレーター(illustrator)である。

“illustration FILE 2020”誌はそういうプロフェッショナルな年鑑であり、イラストとも日本画や洋画とも異なるものである。