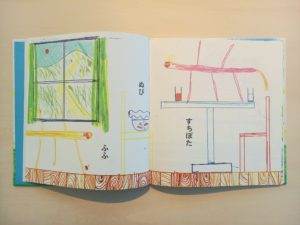

公募展「清須市はるひ絵画トリエンナーレ」の受賞者を個展形式で紹介する「アーティストシリーズ」。第103回目は「清須市第10回はるひ絵画トリエンナーレ」で審査員賞[鷲田めるろ]を受賞した内田涼さんの展覧会です。今回のブログでは、2月4日に開催した内田さんと鷲田めるろさんによるクロストークの様子を一部ご紹介します。

内田 涼(うちだ りょう)

1989年 静岡県生まれ。2015年武蔵野美術大学油絵学科卒業。近年の主な活動に、2023年「ウォーター・クロス・スナップ、スナップ・クロウス・ウォーター」NEWoMan横浜、2022年個展「夜」つつじヶ丘アトリエ(東京)、グループ展「ATAMI ART GRANT」HOTEL ACAO(静岡)、信濃大町あさひAIRレジデンス成果展「おもいっきり、水」旧金物のオビ(長野)、2021年グループ展「Re: examine」YOD Gallery(大阪)、2020年より現在までアート/空家 二人(東京)でのグループ展など。2020年「シェル美術賞2020」入選、2019年「NONIO ART WAVE AWARD」準グランプリ受賞。2023年より長野県と東京都の2拠点をベースに活動している。

鷲田めるろ(わしだ めるろ)

十和田市現代美術館 館長、東京藝術大学大学院 国際芸術創造研究科 アートプロデュース専攻 准教授、清須市第10回はるひ絵画トリエンナーレ審査員。

京都府生まれ。1998年東京大学大学院美術史学専攻修士課程修了。金沢21世紀美術館キュレーターを経て2020年から十和田市現代美術館館長。専門は美術史学(現代美術)、博物館学。第57回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館キュレーター(2017年)。あいちトリエンナーレ2019キュレーター。2020年に著作『キュレーターズノート二〇〇七ー二〇二〇』(美学出版)を刊行。

展示風景(手前右《Flake》2022年)

鷲田:「清須市第10回はるひ絵画トリエンナーレ」の内田さんの受賞作がこちら《Flake》です。この公募展で審査員をさせていただき、たくさんの作品を観せていただく中で、とても不思議な作品だなと思い印象に残りました。画面の上方にチェーンのような輪っかが繋がっていますが、左の輪っかが手描きのストロークで、そのかたちと同じシルエットが繰り返されている。コンピュータのコピー&ペーストが混在しているようにも見えます。下の方も、はっきりとは分からないけれどもバイオリンのボディのような同じかたちの反復や、地と図の反転といったところに不思議な印象を受けました。

内田:この頃から筆のストロークを一つの素材として絵のパーツのように扱うことを考え、実験的に取り組んだ作品です。(左の輪っかのように)最初にきっかけとなる表情をつくって描き始めることが多いです。

《Flake》2022年

鷲田:最初にデッサンやスケッチはしないんですか?

内田:下描きは全くしないです。少しでもきっかけになりそうな絵具のたれや滲みなど、自分ではコントロールできない部分を残しながら描き進めています。

鷲田:ではこの作品だと、最初に描いた左の輪っかのかたちを型取りしている?

内田:はい。トレーシングペーパーでかたちを取って厚紙にカーボン紙を重ねて写し、カッターで切って型取りしています。できるだけアナログな手法でコピー&ペーストのような効果を試みています。

鷲田:グラデーションのような色の滲みは意図的に描いているのでしょうか?

内田:滲みの部分は水の分量と絵具の関係で自然に色が広がるようにしています。いろいろな描き方やかたちの写し取り方を試しながら(描いているものが)特定のものに見えそうになったら逃げる、緊張しそうになったら緩める、といったことを意識しています。

《オンザロータス》2022年

鷲田:《オンザロータス》は左右対称の図像にロールシャッハテストのようなイメージが浮かびました。描かれているかたちはどういったモチーフでしょうか?

内田:街中で見つけたかたちを取り入れていて、一つは古い建物のドアのシールが剥がれた跡のかたちだったと思います。最初に絵具の流れを描いて、その印象にあわせて街中へかたちを探しに行くということをしました。2022年に信濃大町で滞在制作をしたのですが、その時に木崎湖という湖を訪れ、湖面が鏡写しになっている風景を見たことが描くきっかけになりました。

あと、信濃大町はお土産物などで北アルプスの山の絵がよく登場するのでキーホルダーかピンバッジで見かけたイメージももとにしています。

実は今回、同時開催している収蔵作品展「小川武雄 冬を描く」にも木崎湖を描いた作品が展示されているという偶然がありました。

展示風景(左から《game= ゲーム》、《march= マーチ》、《athletic= アスレチック》全て2021年/手前右《ランドマーク:灰》2023年)

鷲田:《game= ゲーム》、《march= マーチ》、《athletic= アスレチック》は3点組の作品ですか?

内田:はい、いつも複数の作品を同時に制作しているのですが、この3点はそれぞれから見出したかたちを交換しながら描き進めることを試みました。信濃大町で滞在制作した時は、街中へ出掛けたり外から描くきっかけを持ってきていたのですが、それ以前は自分の絵の中からきっかけを探すというプロセスで描いていました。

鷲田:展覧会のサブタイトルが「スモークアンドミラーズ」ということで、ミラーは正確な反復ですが、スモークはぼやけて見えなくなる状況をイメージします。《ランドマーク:灰》では既製品の蝋燭立てを使っていて、真ん中には本物の蠟燭が挟まっていますね。

内田:はい、「スモーク」から火と煙を関連付けた作品になっています。

クロストークの様子(手前《ブロック:黄#1~#18》2023年)

鷲田:《ブロック:青#1~#18》、《ブロック:黄#1~#18》は、私は見ただけでは解読出来なかったのですがどういった作品でしょうか?

内田:これは日記のように毎日継続的に続けて描いたものです。N,X,Y,Zは数学で使う代数から用いています。意味よりもかたちや記号に着目していて、例えば電話している時に手が勝手に動いて意味のない落書きが生まれるような経験ってあると思うのですが、そういった手と脳の関係を吐き出すような作業と捉えています。最初に描き始めるマスを決めて、それを基準に左右対称にしたり反復させたりして塗り進めていくことで毎日違った図像が生まれていくことを試していったものです。

鷲田:今のお話を聞くと、20世紀のシュルレアリスムの作品に見られる自動筆記のような無意識の作業のようでもあり、しかし自由に描けるわけではなくマス目の制約によって機械的に現れてしまうパターンのようなものでもある。信号を入力したら別のかたちでアウトプットされるような受動性があるように思いました。

左から《サン#5》《サン#4》《サン#3》《サン#2》《サン#1》全て2023年

鷲田:こちらの5点組の作品《サン#1》~《サン#5》では、特に画面の中の前後関係が意識されているように思いました。共通する十字の直線を基点に手前と奥を操作しながら描いている。また、床置きのオブジェ《ランド#1~#3》は型紙を使ったものでしょうか。

展示風景(床置きの手前3点《ランド#1~#3》2023年)

内田:この辺りは同時進行で制作した作品です。《ランド#1~#3》は、絵画制作で使っている型紙を素材にして絵画と同じ感覚で立体作品を制作してみました。絵画制作で型紙をキャンバスに置く時、ピンを打つような感覚があり、その感覚をゆるやかに繋げて見てもらえると良いなと思っています。

長野県に拠点を移してからは窓枠の意識も持つようになり、窓の外の景色が手前に見えたり奥に見えたりということも絵画を描く上で意識しています。長野の地元の人に「この辺りは山並みが空間を区切っている」というお話を聞いて、そういった身近なものの見え方を絵画にも取り入れられないかと考えています。

鷲田:絵画の歴史でよく言われるものに窓と鏡があります。絵画は窓の向こうに見える風景を切り取ったものである、または、鏡のように現実世界を映すものであるということですね。今のお話を聞いて、長野の方は高い山並みが空を区切っていて、山の向こう側の世界に対するフレームのようになっている。そして、内田さんが使っている型紙も輪郭線が世界を切り取りかたちを作るという点で繋がっているように思いました。

《ラウンド:N、ラウンド:X、ラウンド:Y、ラウンド:Z》2023年

鷲田:《ラウンド:N、ラウンド:X、ラウンド:Y、ラウンド:Z》はまたタイプが違いますね。オセロのようにも見えるし、器はリンゴの入れ物でしょうか?

内田:長野ではある時期になるとホームセンターにこの容器がたくさん並ぶようになるんです。上の段は白、下の段は黒でN,Y,X,Zになっています。

鷲田:これはドットの要素があると思うのですが、例えばオフセット印刷を拡大していくとドットが見えてくる。あるいは印象派の画家たちが(絵筆で絵具を細かく置くように)点描で描いた絵画にも同じことが言えると思います。一方で線はどこまで拡大しても線。そういった要素の違いが、この作品と、型紙でかたちの線を写して反復させる他の作品との間にあるように感じました。

展示風景(手前《ランドマーク:黒》2023年、右《コイン・イコン・インコ#1》2023年)

鷲田:入口にあった《ランドマーク:灰》と、こちらの《ランドマーク:黒》、そして「コイン・イコン・インコ」シリーズの作品は、かたちの繋がりから「ルビンの壺」が思い浮かびました。「ルビンの壺」の面白い特徴は、壺に見える時と横顔に見える時があるのですが、それが同時には見えないんですよね。どちらかが行ったり来たりする。そういった絵画上での前後関係の操作が内田さんの作品全体で繋がっているように思いました。

内田:今言ってくださったことをこれまでは作品単体でやっていたのですが、今回の展覧会では一緒に並べることで繋げて観てもらえるのではないかと考え展示しました。例えば2つの要素があるけど片方を見るともう片方が背景になったりする。そういった見え方の不自由さの中にイメージの豊かさがあると思っていて。鑑賞者の頭の中で何が起こっているのか私には分からないのですが、なるべくそういった不自由さが起こるように制作では意識しています。

鷲田:自分が見てもらいたいイメージを描き出すというよりも、観る人それぞれの見え方で認知できるような場を設えていくという感覚でしょうか。

内田:そうですね。イメージに対して中心だけを空けておいて、広がりをもつような場所をつくるような感覚です。

展示風景(手前《ムーン》2023年)

鷲田:会場内で時々聞こえてくるこの音は?

内田:これは映像作品《ムーン》に含まれている音です。普段「何に見えるか」「どう見えるか」を考えながら制作しているのですが、この作品では「どう聞こえるか」を同時に考えてみたいと思い制作しました。尾道で滞在した際に夜の海に映る月明りを撮影した40秒ほどの短い映像なのですが、ずっと見ているとあるカタカナのかたちに見える瞬間があって、その時にこのピアノの音を加えています。

人の音の認識には「絶対音感」と「相対音感」があり、絶対音感の人にはこの音が何の音か分かると思いますが、私は相対音感なのでこの一音が聞こえても何の音か分からない。相対音感には「移動ド」という性質があって、どんな音階も「ドレミファソラシド」を基準に変換されて聞こえてしまう。そういった不自由さがあるのだと知って、私が思っている音と、人が思い浮かべる音の「聞こえ方の違い」に興味を持ったことが制作のきっかけになりました。

この作品に関しては、まだうまく説明ができないのですが、私が今ここで展覧会をしていても、普段は別の場所にいてここにはいないので、どんな人が観に来てどう思うかは分からない。けれど、もし絶対音感の人が来たらこの音が何の音か分かるんだな、といったことを考えていました。

鷲田:「移動ド」のお話から、もし二つの音があったら音同士の関係で認識される、ということを視覚的な話に繋げて考えてみると、先ほどの「ルビンの壺」のように、あるかたちが絶対的なものではなく他の何かとの関係で相対的なものとして見えることを、内田さんは絵画や作品制作の中で追究されているように思いました。

<来場者からのご質問>

___滲みの表現は内田さんにとってどういったものなのでしょうか?

内田:情報源のようなものと捉えています。滲みの中から色の並びを見つけたり、かたちを見出したり、描く上で素材となるいろいろな情報が入っている。現在の絵画制作は全部アクリル絵具で描いているのですが、もともとは油絵具を使っていて、油絵具のスピードの遅さが自分には合わなくて下地にアクリル絵具を使うようになりました。そこで下地に滲みの表現を用いるようになり、キャンバス上で起こっている滲みの現象への興味を自覚していったのだと思います。

または、少し癒しというかセラピーのような要素もあるのかなと思います。子どもの頃は海沿いに住んでいたので水のある風景に親しんでいたこともあるのかもしれません。

鷲田:滲みの部分は作家自身がコントロールできない偶然性を取り入れている部分になるかなと私は観ていました。

___今日のお話にもあった、窓や鏡、色とかたちによる画面上のイリュージョン、同じかたちの反復など、割とオーソドックスな絵画の要素を多用していて、そういった手法は一つひとつ分かってくるのですが、先ほどの音の話のように特定の人にしか分からない要素というか、完全な答えは示さずにどこか分からない部分を作品に加えているような感じがしました。その辺りは制作上で意識されているのでしょうか?

内田:明確な答えを示すことの暴力性はずっと気にしていて、そこを避ける、反らすような操作が描く上でも入っているように思います。絵を描いている時は強い意志というか自分で画面をコントロールしながら描き進めていくことになりますが、先ほど鷲田さんがおっしゃった(滲みの表現のような)コントロールできない部分とのやり取りの中で描き進めていきたい。画面の中に自分が把握しきれないことや余白のようなものが常にあるように、ということはいつも気を付けて描いています。

描くことと真剣に向き合い、現れる現象に対して自身と鑑賞者の認識を大切にしようとする内田さんの姿勢が感じられるお話でした。

鷲田さんのとても丁寧な作品の観かたに導かれながら充実したクロストークとなりました。

内田さん、鷲田さん、ご来場の皆様、ありがとうございました。

k