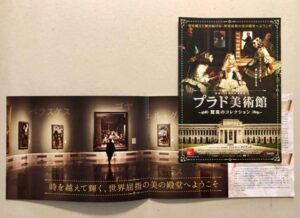

4月10日より、映画「プラド美術館〜驚異のコレクション〜」が始まった。

スペインのプラド美術館は、世界三大美術館のひとつ。

世界三大美術館には、ルーヴル美術館(フランス・パリ)、メトロポリタン美術館(アメリカ・ニューヨーク)、エルミタージュ美術館(ロシア・サンクトペテルブルク)、プラド美術館(スペイン・マドリード)の4館が挙げられ、ルーヴルとメトロポリタンが確定で、あとはエルミタージュかプラドのどちらかが加えられる。

なぜ世界四大美術館にしないのか、そんなことはどうでもよく、とにかくプラド美術館は凄いということだけ認識しておこう。

プラド美術館は、歴代のスペイン王家のコレクションを展示する美術館で、スペイン王家の繁栄を見るものでもある。

コレクションの基礎はフェリペ2世とフェリペ4世が築き、1819年に「王立美術館」として開館した。

1868年、革命後には「プラド美術館」と改称され、現在は文化省所管の国立美術館となっている。

ベラスケス、ゴヤなどのスペイン絵画に加え、フランドルやイタリアなどの外国絵画も多く所蔵している。

プラド美術館には約7,600枚の油彩画、約1,000の彫刻、約4,800枚の版画、約8,200枚の素描、多くの美術史に関する書類が収められている。

映画は、徹底して「プラド美術館とは何か」を紹介する。

それは鑑賞者の立場は勿論のこと、美術館の内側、研究施設であることにも強く迫っている。

また鑑賞者を超えて広く社会に大きな役割を担っていることも丁寧に見せている。

代表的なベラスケス、ゴヤ、ボス、グレコらの作品も多く紹介されるが、映画を通じて絵画鑑賞をするという形にはなっていない。

1点あたり、かなりの短時間であるばかりでなく、部分であったり、斜めからであったりしている。

これは映画側の獲得した著作権のギリギリのところであろうことが予想される。

「諸君、この先はぜひ美術館に足を運んでいただこうではないか」といったところか。美術好きには納得せざるを得ない。